能源使用和温室气体(GHG)的排放, 对气候的变化有着潜在的影响,低碳经济是世界发展的趋势,所以需要通过对不同政策的选择,处理好温室气体减排技术和经济发展的共同需要。其核心包含降低能源消耗、减少二氧化碳排放。文中采用低碳城市作为实际例子。

全球气候变暖日益引起国际社会的普遍关注。世界气象组织(WMO) 和联合国环境署(UNEP) 于1988 年创建政府间机构――联合国政府间气候变化专门委员会( IPCC) 。目前正在认真考虑了国际政策行动的范围,以减少二氧化碳的排放量,由于其对气候的潜在破坏性影响。碳排放量的变化可以由许多因素组成,包括经济活动的变化,占经济活动的能源使用,和所用的(碳效率)能源碳强度。显然,用限制来减少二氧化碳排放量没有多少富裕国家实行,因为这样会很大程度的影响经济的发展,更不用说穷国。加强技术改进,产生能源和碳效率因此成为一种主要讨论的,南宫28下载应对气候变化的方法。

应对气候变化,全球活动和制度交流建设也在不断推进。1990 年联合国大会决定启动国际气候公约谈判;2005 年2 月16 日《京都议定书》生效,要求主要工业发达国家在2008 年- 2012 年期间将温室气体排放量在1990 年的基础上平均减少5.2 %; 2005 年12 月蒙特利尔气候会议决定启动后京都谈判; 在2007 年年初的达沃斯世界经济论坛年会上,气候变化超过恐怖主义、阿以冲突、伊拉克问题成为压倒一切的首要问题;2007 年4 月联合国大会首次对气候变化与安全问题进行了讨论;2007 年6 月,气候变化再次成为八国集团峰会的首要议题。2007年9 月的联合国大会、APEC 会议,11 月的中欧首脑会议、12 月在印度尼西亚巴厘岛举办的《联合国气候变化框架公约》第13 次缔约方会议,都专题讨论了应对气候变化的国际协定。

其实对市场之间的一种激励机制,政府政策,以及技术变革的关系更好的加以理解,就可以预测基本的排放量。研究过技术变革的经济学家也认为,政策对创新的速度和方向是有很大影响的。

2008年中国的基本能源消费总量为28.5亿吨标准煤,比上年增长4.0%。占世界总消费量的10.4%,仅次于美国,居世界第2位。同期,中国进口原油1.7888亿吨,比上年增长9.6%,价值1293亿美 元,比上年增长62%。进口成品油3885万吨,比上年增长15%,价值300亿美元,比上年增长82.7%。据行业统计,全年石油消费对外依存度达到 49.8%,比上年提高1.4个百分点。可见,中国已经成为一个能源消费大国,而且对外依存度不断提高。

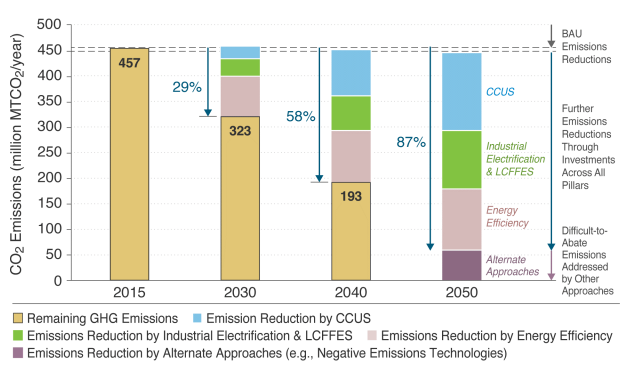

伴随着能源的大量消费,温室气体的 排放不可避免的快速增长,成为环境污染的最大来源。虽然,2008年中国人均温室气体的排放量仅为4.1吨,低于世界平均水平的4.3吨,更远远低于美国 的人均19吨,但庞大的总量,紧随美国其后,成为全球温室气体的主要排放国。而且随着中国经济的不断发展,人民消费水平的不断提高和 消费观念的变化,温室气体的排放量也迅猛增加,大有赶超美国之势。

中国政府也看到了能源和环境的危机,积极行动了起来。“十一五”规划明确 提出并郑重承诺,到2010年,中国单位GDP能源消耗比2005年降低20%,主要污染物排放总量要减少10%。

首先低碳经济的核心是利用低碳能源、使用低碳技术和生产低碳产品。建立“低碳城市”后,进入城市内工业项目将受到限制,或者对项目的技术、产品要求会有所提高,尤其是以碳化石为原料的能源项目、化工项目等。但是实际上难以做到,一是在区域经济竞争激烈的当今,重大项目成为经济发展的主要动力,争得项目就是争得发展的机遇;二是制造业本身需要大量的电力能源,在现行以煤电为主的前提下,增加电量就是增加碳的排放。

其次国际义务责任重大。建立“低碳城市”的直接意义就意味着参与国际温室气体减排义务。目前,南昌的节能减排工作任务繁重,减排工作中化学需氧量(COD)所涉及的城市污水处理问题,需要投入大量的资金建设污水处理厂,此项工作仍待完善。如果设立示范城市,将增加二氧化碳的减排国际义务,责任将极其重大。

就我国目前国情来说, 发展低碳经济是势在必行的经济前景,是一个长期的、不断地实践创新提高的过程,更是一种痛苦的社会转型。在把握经济增长机遇和发展低碳经济、转型经济增长模式的艰难搏弈中,要遵循经济社会发展与气候保护的一般规律, 借鉴吸收发展低碳经济的成功经验,立足于中国的基本国情和国家利益,走出一条协调长远利益与眼前利益,兼顾技术创新与制度创新,政府、企业、个人三方积极互动的低碳经济发展之路。

(一)建立并逐步完善适应低碳经济发展的政策规制,为低碳经济的转型创造良好的市场环境在充分考虑我国国情的前提下,结合我国建设资源节约型、环境友好型社会和节能减排的工作需求,在确保经济稳定发展水平之上,有针对性地制定、实施国家低碳经济发展战略,并从法律层面确定应对气候、环境变化的举措,在相关法规修订过程中,增加应对气候变化的有关条款,逐步制定、完善应对气候变化的法律体系。与职能部门加强协作,共同推动我国早日加入世界低碳经济转型国家行列。

(二)对能源结构和产业结构进行有针对性的调整,为低碳经济的发展提供条件。中国的化石能源储量以煤炭资源为主,油气资源相对欠缺,这一资源禀赋决定了我国化石源生产和消费以煤为主的格局。调整能源结构就是在合理范围内逐步减少煤炭、石油的消费量,降低对进口石油的依赖,积极发展低碳和无碳能源,从而达到保证我国能源安全和保护环境的双重功效。调整产业结构,就是鼓励发展具有低碳特征的产业,限制高碳产业的市场准入。低碳产业的能耗和物耗是十分有限的,对环境的影响也微乎其微, 如知识密集型和技术密集型行业。通过限制高碳产业的市场进入,改变能源的利用方式,对于低碳经济的发展意义重大。

(三)谋求国际合作参与全球搏弈,不断探索合理、高效的低碳经济发展之路。各国政府相关国际组织处理气候、环境变化问题的实质是实现人类的可持续发展,但这其中的关键是实现相关技术创新、转让、推广,不断开展灵活务实的国际合作。哥本哈根气候大会就是又一个应对全人类共同面对气候变化问题的国际合作范例,当然,这还需要吸引更多的国家积极参与进来,为解决全球的气候、环境问题做出贡献。此外,在共同应对这一问题时,相关技术的共享就显得十分必要,甚至是十分重要。众所周知,发达国家的技术总体要比发展中国家先进, 而未来世界能源需求和排放增长的大部分又来自发展中国家,且由于发展中国家自身经济实力、技术水平相对落后,技术研发能力相对不足,大大制约了其低碳经济的发展。所以,未来国际气候制度的发展、环境的治理,非常有必要寻求通过制度化的手段来推进发达国家向发展中国家的技术转让,以期实现低碳经济的可持续发展。再次,要不断探索与欧、美、日之间的对话合作机制,同这些低碳经济起步较早、发展较好的国家开展合作、借鉴经验。

对发达国家而言,人口数量已经稳定,甚至在下降,碳政策可侧重于鼓励发展和使用低碳技术,由浪费性排放转向必要性排放。对发展中国家而言,非气候政策的成本可能相对低廉而且更加有效。预计未来排放的增长主要来自于发展中国家,其主要驱动因素在于人口增加、经济增长和技术进步。人口增加与缓解气候变化的目标相互冲突,而经济增长和技术进步则可能与该目标相容。

根据目前情况,2012 年后,中国将有可能被纳入减排国家的范围,承担减排义务。中国作为能源消耗和碳排放大国,在全球减少温室气体排放的行动中扮演着日益重要的角色。我国居于世界领先地位的不仅有GDP 的增速,还包括了能源消费量的全球比例,以及CO2 排放量的快速增长。后两个方面的快速增长使中国迫切需求发展低碳经济。

低碳经济的实质是提高能源效率和建立清洁能源结构,核心是能源技术创新,在本质上与目前国内落实科学发展观、建设资源节约型和环境友好型社会、转变经济增长方式的指导思想是一致的。同时,从1978 年到2005 年,我国城市总数从193 个增加到661 个,2006 年末的城镇化水平约为4316 %;约有50%的能源消耗来自重工业,而且呈上升趋势;城镇建筑每年以10 亿平方米的速度增加,机动车保有量到2007 年6 月已达115 亿辆。城市膨胀带来能源消费激增。因此,采取措施降低城市能源消耗和促进低碳发展,是中国在城市化和工业化进程中控制温室气体排放的不二选择。

绿色能源产业、节能环保、资源循环利用产业正成为产业升级的亮点和支点。新能源产业作为全球未来经济发展的制高点已经隐然浮现。对以制造业 见长的中国经 济来说,既要顺应“低碳经济”的潮流,又要继续面对外部需求停滞的挤压。每一轮经济周期都需要一个驱动力,低碳经济无疑 承担了新引擎的作用。低碳经济新时代将重新整合全球四大经济体之间的利益与作用,堪比“IT经 济”。随着低碳经济的发展,必将导致以低碳为代表的新技术、新标准及相关专利的出现,最先开发并掌握相关技术的国家将 成为新的领先者、主导者。

低碳经济和低碳城市是一个在国际和国内都比较新的理念,其基础是建立低碳能源系统、低碳技术体系和低碳产业结构,要求建立与低碳发展相适应的生产方式、生活模式和鼓励低碳发展的相关政策、法律体系和市场机制,其核心是技术创新和制度创新。

向低碳经济转型已经成为世界经济发展的大趋势,城市能否在未来几十年里走到发展的前列,能否顺利转变经济增长方式,能否建成宜人居住的城市,很大程度上取决于其在低碳经济时代来临时的应对调整能力。从这一点说,我国先发展起来的城市,有能力、有责任也有必要尽快采取行动转轨到“低碳经济”这种新的经济运行模式上去,率先建成低碳城市,给后进城市提供示范和方向。