二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)以及二氧化碳移除(CDR)的技术集合,统称为碳管理(Carbon Management)。这一技术体系不仅关注碳减排、碳移除,还涉及碳的再利用和回收,构建了一个完整的碳循环闭环模式,成为我国实现碳中和目标及全球2℃温控目标的关键途径之一。然而,对于碳管理领域的科学认知和技术前沿,尚存诸多不明朗之处。本文围绕碳管理的内涵与外延、技术分类、全球碳管理前沿动态、中美碳管理发展态势比较,以及我国碳管理发展的策略建议等方面,进行系统的梳理和深入探讨。

美国能源部(USDOE)在2020年率先提出了碳管理的理念,并在《2020年能源法案》(EA 2020)中,将化石能源办公室(Office of Fossil Energy)正式更名为化石能源与碳管理办公室(Office of Fossil Energy and Carbon Management),这一举措将化石能源与碳管理提升到了同等重要的地位,为碳管理领域的后续发展奠定了坚实的基础。随着时间的推移,科学认识的深化和应用场景的拓展,碳管理的概念也在不断地演进和完善。

碳管理的定义可以从两个层面来理解:狭义与广义。狭义上,碳管理指的是碳捕集、利用与封存(CCUS)技术以及二氧化碳移除(CDR)技术的集合。而广义上,它涵盖了温室气体的捕集、移除、运输、封存和利用所需的技术、应用和基础设施,并要求建立一套强有力的核算体系,以精确测量、跟踪和区分不同活动对气候的影响。两者的主要区别在于,狭义定义聚焦于二氧化碳气体,而广义定义则扩展至所有温室气体,并在狭义的技术体系基础上进行了更细致的划分和扩展。

碳管理的提出,目的在于重塑碳循环模式,旨在遏制并最终逆转碳排放的上升趋势,减少大气中二氧化碳的流入量,并致力于消除大气中已有的二氧化碳。此外,碳管理在降低现有工业设施和发电厂的碳排放量,以及平衡难以减排部门的碳排放方面,扮演着至关重要的角色。这一技术不仅是化石能源实现近零排放的关键,也是钢铁、水泥等难以减排行业深度脱碳的有效方案。

碳管理强调在碳排放的过程端或末端对大气中的碳含量进行管理,将传统的被动治理大气污染转变为主动管理遗留碳排放。因此,无论是化石燃料还是可再生能源,都能与碳管理技术相结合,实现优势互补,助力在全球能源系统平稳、有序、安全的转型过程中达成气候变化的减缓目标。

值得注意的是,美国能源部提出的碳管理、碳中和管理、碳资产管理、碳排放管理等术语虽然密切相关,但各有其独特的内涵。这些术语在中文中均简称为“碳管理”,它们之间既有交集也有差异,容易引起混淆。碳中和管理旨在通过一系列措施实现二氧化碳或温室气体排放的正负抵消,以达到净零排放。碳管理技术体系是碳中和技术体系的重要组成部分之一。碳资产管理主要从企业和碳市场的角度出发,建立碳排放核算机制,对碳价格、碳配额等碳资产进行管理和交易。而碳排放管理则涉及碳排放的监测、报告和核查三个环节的管理。

碳管理技术体系主要包含6个组成部分,分别是CO2的捕集、运输、利用、储存、移除及核算技术。碳捕集技术专注于从发电厂、工业设施等大型排放源有效提取CO2,例如在燃煤电厂、水泥厂、钢铁厂等高排放场所捕获烟气中的CO2。碳运输则涉及将捕集或移除的CO2通过管道或交通工具高效输送到封存或利用地点,通过精准的源汇匹配,实现运输基础设施需求与成本的最优化。碳利用技术将CO2转化为高附加值产品,同时实现减排,如CO2用于生产水泥、碳纳米管,或是制备低碳燃料。碳储存技术则是在长期内将CO2从碳循环中移除,通过地质封存或自然生物碳汇实现,包括咸水层封存和CO2驱油技术(EOR),后者兼具储存与利用双重功效。自然生物碳储存则依赖于树木、土壤等自然吸收并长期储存CO2。碳移除技术专注于从大气中移除CO2,采用直接空气捕集与封存(DACCS)、森林管理、生物质碳去除与封存(BiCRS)等多种方法。最后,二氧化碳核算技术通过建立精确的碳核算体系,确保对不同活动气候影响的准确衡量、追踪和区分。

碳管理技术区别于传统的从源头减少CO2排放的措施,如提升能效和采用可再生能源等手段。它着重于通过人工或自然途径,在过程端或末端对排放源及大气中的碳含量进行管理,从而实现从单一的线性碳排放减少模式向集碳再利用、碳回收、碳移除于一体的闭环模式转变。碳减排技术与碳管理技术携手打造了碳循环的4R模式(见上图),这一模式重新塑造了人类对碳循环的干预过程。碳循环4R模式有效地平衡了碳基温室气体的供需关系,确保了供应与市场需求的同步,而技术则是推动这一模式实现的动力。每一个“R”都对应着不同技术类别,共同构成了实现碳循环平衡的关键。

碳管理技术体系涵盖了广泛的技术类别,其细分方式多样。根据技术的属性,可以分为自然碳管理与主动碳管理技术;依据技术功能,则可分为碳捕集、利用与封存(CCUS)技术和碳移除(CDR)技术。这些不同的技术分支在适用场景、技术特性等方面展现出各自的独特性。

美国信息技术与创新基金会将碳管理技术划分为两大类:自然碳管理技术和主动碳管理技术(见上图)。自然碳管理技术致力于通过增强自然碳汇来半永久性地储存CO2,主要包括基于生物过程的碳管理方法,如植树造林和再造林、土壤与农业封存、生物炭的应用以及海洋施肥等。然而,单纯依赖自然碳管理技术难以遏制大气中CO2浓度的上升,因为自然碳汇的形成过程通常较为缓慢,且其储存能力并非永久不变。例如,森林的成长需耗费数年,必须种植并培育大量树苗以达到大规模碳封存的效果,而野火等自然灾害则可能将森林中固定的CO2重新释放回大气。

相较之下,主动碳管理技术采用工程或人工手段,直接从工厂和发电厂等点源捕集CO2,或者从大气中直接移除CO2,进而将其用于产品制造或封存于地下深处。典型的技术包括碳捕集与封存(CCS)和直接空气捕集(DAC)。CCS技术有效减少了点源排放的CO2进入大气,降低了碳流动,而DAC技术则直接减少了大气中的碳储量。与自然碳管理方式如森林、草原和土壤碳汇相比,地下地质封存的人工碳汇技术释放碳的风险更低。

主动碳管理技术相较于自然碳管理技术,具有占地面积小、资源消耗少的优势,从而减少了与城市扩张和农业用地的竞争。此外,主动碳管理技术的开发和部署速度远快于植树造林和保护森林至成熟所需的时间,使其在CO2排放管理方面更为高效。

值得注意的是,该分类方法还包括了混合碳管理技术(见上图)。例如,生物质热解技术通过在缺氧条件下高温高压处理生物质,将自然光合作用捕获的CO2转化为富含碳的焦油状物质,并可用于进一步利用或地下封存。矿化增强技术则结合了某些矿物的天然碳固存能力与人类工程干预,通过加工和粉碎活性矿物来实现碳的储存。

碳捕集、南宫28官网利用与封存(CCUS)技术体系涉及四个主要技术类别:CO2捕集、运输、利用和封存。CO2捕集是指从工业生产、能源利用或大气中分离CO2的过程,主要包括燃烧前捕集、燃烧后捕集、富氧燃烧和化学链捕集技术。运输环节涉及将捕集的CO2运送至利用或封存地点,可根据运输方式的不同分为管道运输、船舶运输和罐车运输。利用环节则通过工程技术手段,将捕集的CO2转化为资源,包括地质利用、化工利用和生物利用。封存环节通过工程技术手段,将捕集的CO2注入深层地质储层,以实现CO2与大气长期隔离,根据封存环境的不同,可分为陆上封存和海上封存。CCUS技术可进一步细分为碳捕集与利用(CCU)以及碳捕集与封存(CCS)技术。

CCUS技术在构建零碳能源系统、推动低碳工业过程以及提供负碳解决方案方面扮演了不可或缺的角色。在《巴黎协定》的阿联酋共识中,CCUS技术在首次全球盘点(Global Stocktake)中占据了重要地位,成为缔约方采取行动和加速零排放与低排放技术发展清单的一部分。目前,越来越多的国家将CCUS纳入其气候缓解行动计划。尽管全球多个地区正在加快CCUS技术的部署,但整体部署速度仍低于将全球变暖控制在1.5~2℃模拟路径的要求。因此,需要更多的政策工具、公众支持和技术创新等有利条件,以促进CCUS技术的规模化部署。

根据联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)的最新报告,碳移除(CDR)技术涉及从大气中提取CO2并将其长期储存在地质、陆地、海洋或产品中的人为活动。CDR技术涵盖了现有和潜在的、基于生物、地球化学和化学过程的人为增强碳汇方法,排除了自然CO2吸收的非人类活动。要被归类为CDR,一种技术、实践或方法必须满足以下原则:直接或间接地从大气中捕集CO2(原则1)、持久储存(原则2)以及人工干预(原则3)(见上图)。CDR是实现CO2和温室气体净零排放的关键技术。在短期内,它有助于降低近期的净排放;在中期,它可以抵消难以减排行业的剩余碳排放,以实现净零排放;从长期来看,如果CO2的清除量超过排放量,CDR能够在较长时间内实现负排放。

CDR的实施措施多样(见上表),并且这些措施正在不断发展和完善。部署CDR技术时,需要考虑方法、规模、时间、可持续性和可行性等因素。不同的CDR方法在去除过程、碳储存时间尺度、技术成熟度、缓解潜力、成本、协同效益、副作用和治理要求等方面各有特点,因此在制定实施策略时需要权衡这些差异。例如,造林和再造林、森林管理以及复合农林措施不仅能提高当地就业和生物多样性,还能增强土壤恢复力,但同时也可能面临土地资源竞争和农业生产力受限的问题。基于植被、土壤或沉积物储存的CDR方案通常更易实施、成本较低,并能带来生物多样性或粮食安全的共同利益,但这些方法的碳储存时间较短,更为脆弱。

滨海蓝碳管理,如保护和恢复红树林、海草和盐沼,能有效提升生态系统的适应能力和资源生产力,促进蓝碳的固定。然而,这种固碳方式要发挥全球范围内的最大效益需要数年至数十年时间,且一旦海岸蓝碳生态系统受损,可能会将大部分碳释放回大气。与此相比,基于地质封存的CDR技术,如生物质能碳捕集与封存(BECCS)和直接空气捕集与封存(DACCS),虽然目前成本较高,但碳储存在地下地层中的时间更长,且封存的安全性和稳定性更高。

碳管理构成了实现《巴黎协定》温度控制目标的关键支柱。全球范围内,碳管理技术的发展势头迅猛,已然成为国际合作的焦点领域。

在科学共识的层面上,全球对碳管理的认识日益统一,普遍认为它是达成全球1.5℃温控目标的关键所在。

2023年3月,联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)再次强调了碳管理技术在不久的将来对于实现净零排放的重要性和补充作用。同年5月,七国集团(G7)峰会宣布,将碳捕集与移除技术列为优先发展事项,并明确指出了扩大CO2封存能力、加强运输基础设施、发展区域碳捕集中心的重要性和紧迫性。截至2023年7月,已有27个国家和地区在其国家自主贡献(NDC)文件中提及了碳捕集与封存技术。

2023年9月,二十国集团(G20)峰会首次宣布,将致力于并鼓励通过现有目标和政策,将全球可再生能源装机容量提升三倍,并在2030年前根据各国国情,在零排放和低排放技术领域展现相似雄心,包括碳避免和碳移除(CDR)技术。

2023年12月,在第28届联合国气候变化大会(COP28)上,碳管理被视作维持1.5℃温控路径可行性的核心支柱,大会主席和国际能源署(IEA)也共同确认了碳管理作为全球实现净零排放四大支柱之一的决定性作用。

2025年3月,中法在《巴黎协定》达成十周年之际发布关于气候变化的联合声明。双方重申在现有的最佳科学基础上,考虑各国不同国情,采取并加快集体行动。

在技术进步的领域,全球碳管理技术的发展势头迅猛,正逐步迈向规模化和产业化。全球范围内的相关项目数量已连续六年保持增长,涉及的行业领域日益广泛,集群化发展的特点愈发突出。

根据全球碳捕集与封存研究院(GCCSI)的最新统计,截至2023年7月,全球处于不同阶段的商业项目总数达到392个,年捕集总量高达3.61亿吨CO2,其中41个项目已投入运营,年捕集能力达到4900万吨CO2。

与此同时,以直接空气捕集(DAC)技术为主导的前沿碳移除(CDR)技术取得了重大突破,全球运营中的DAC设施年捕集能力约为4000吨CO2,并且已经开始布局百万吨级别的示范项目。目前,美国已宣布超过100个碳管理项目,并启动了“负碳攻关计划”,目标是在十年内将DAC的成本降低至每吨CO2低于100美元,以期到2050年从大气中移除数十亿吨CO2。

在国际合作层面,碳管理已经成为多边和双边合作的热点议题,碳管理挑战伙伴关系持续扩展。随着应对气候变化的多边治理体系日益完善,碳管理技术已被纳入联合国框架、清洁能源部长级会议(CEM)等国际机制的关键合作领域。

特别是,“碳管理挑战”于2023年发起,并在COP28大会上正式启航,其目标是推动到2030年实现亿吨级别的碳管理规模,以加强全球碳管理行动的力度。目前,该伙伴关系已吸引19个国家加入(包括美国、澳大利亚、加拿大、埃及、欧盟、日本、沙特阿拉伯、阿联酋、挪威、丹麦、巴西、瑞典、冰岛、印度尼西亚、肯尼亚、莫桑比克、荷兰、罗马尼亚和塞内加尔)。

当前,中国和美国在碳管理技术方面分别面对着各自的减排目标和发展阶段。两国均在持续优化碳管理的支持政策和财政激励措施。在行业应用、技术发展水平以及政策支持的重点领域,两国碳管理技术呈现出明显的差异。

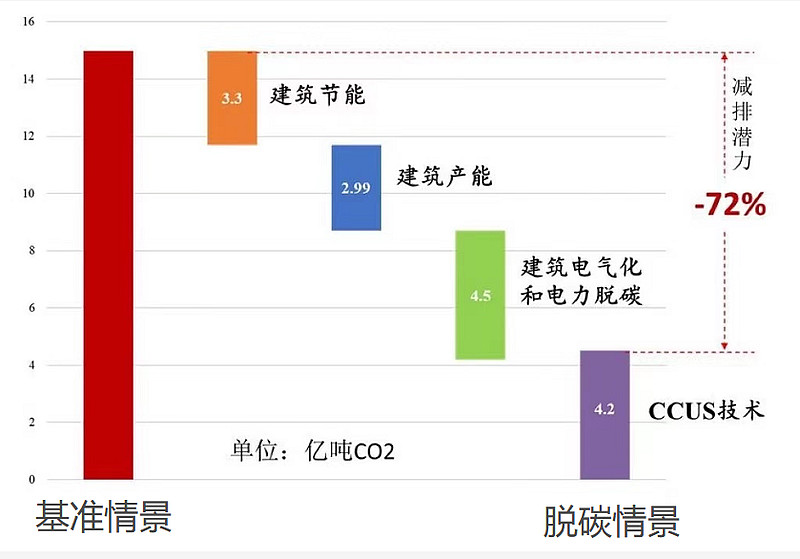

从整体规模来看,中美两国实现碳中和目标的减排需求极为庞大。根据多家研究机构的预测,到2060年,我国要实现碳中和目标,CCUS等碳管理技术的减排贡献需达到每年21.1亿至25.3亿吨CO2,其中BECCS和DACCS预计将分别贡献5亿至8亿吨的CO2移除量。相对应地,美国为了在2050年达到碳中和目标,其碳管理技术的年减排贡献预计在4亿至18亿吨CO2之间。

在结构层面,由于中美两国的经济和能源结构存在显著差异,两国CCUS等碳管理技术的行业应用范围也有所不同。中国的煤电、化工和钢铁行业需求巨大,已成为发展CCUS技术的重点领域,并且近年来技术应用已逐步扩展至玻璃、生物质等行业。相比之下,美国的碳管理技术主要集中在电力和水泥等领域,并逐渐展现出产业化和商业化的明显趋势。此外,中美两国均拥有广阔的咸水层和油气储层资源,我国的地质封存潜力估计在1.21万亿至4.13万亿吨之间,而美国的潜力则在2万亿至21万亿吨之间,这为CO2的永久封存提供了巨大的潜力。

当前,我国正处于CO2排放达峰的关键时期,对于CCUS和CDR等碳管理技术的战略定位在短期内仍以推动示范项目为主,同时,我国正积极布局相关技术研发,以期在2035年之后实现这些技术的规模化应用。诸如二氧化碳物理/化学吸附、常压富氧燃烧、矿化利用等技术大多已进入工业示范和商业应用阶段。DAC技术的研究正迅速增长,在浙江、上海、山西等地的“双碳”实施方案中,明确提出了加强DAC技术研发的要求,同时,相关能源企业也开始着手DAC技术的研究与样机开发。

截至2023年9月,我国已投入运营的碳管理项目超过50个,总捕集能力达到约493.2万吨CO2,而正在建设和规划中的CCUS项目预计将在2030年全部建成,届时将提供超过700万吨的CO2捕集能力。相比之下,美国力争在2030年推动碳管理技术的规模化应用,并计划在2035年实现电力部门的碳中和。目前,美国在化学吸附、强化采油和CDR等技术领域已开始商业部署,运营中、建设中和规划中的CCUS商业设施共有69个,总捕集能力约为2392万吨CO2,呈现出集群化和产业化的明显趋势。

中美两国始终坚持战略规划的引领,注重前瞻性和全局性的谋篇布局。然而,两国的支持政策焦点各有侧重,我国倾向于通过鼓励性政策推动技术创新和技术储备,而美国则更多依靠金融政策来激励技术研发与商业化推广。近年来,中共中央和国务院已经发布了70余项与碳管理相关的政策文件,涵盖了规划、标准、路线图、技术目录等多个方面,包括《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022-2030)》和碳达峰碳中和“1+N”政策体系等。我国还持续更新《中国CCUS技术发展路线图》和《中国 CCUS年度报告》,明确CCUS等碳管理技术的重要性,并规划未来的发展路径。

美国发布的《商业化路线图:碳管理》强调了碳管理技术的战略地位和规划布局,而《CO2移除研究战略》则从技术成熟度、成本、减排潜力和规模等方面提出了未来CDR研究的科学战略。2021年,美国启动的《基础设施投资和就业法案》(IJA)为碳管理价值链上的高潜力项目提供了高达120亿美元的资金,包括CCS、直接空气捕集等技术研发和输送管道等基础设施建设,并提供了5亿美元用于工业排放示范项目,致力于到2050年从大气中移除数十亿吨CO2。2022年8月,美国总统拜登签署的《通胀削减法案》(IRA)进一步提供了58亿美元,以支持先进工业脱碳部署,包括工业领域的碳管理项目,其中45Q税收抵免政策将地质永久储存的税收抵免额度提高至85美元/吨CO2。

相较之下,我国目前主要侧重于鼓励CCUS和CDR技术的研发创新和早期示范部署,相关技术研发主要通过国家科技计划的形式推进。然而,我国在激励机制和法律法规方面尚存在不足,未来需基于国家整体规划,进一步加强财税与金融政策的激励作用。

互联网行业巨头正引领CDR技术的投资浪潮,美国微软公司已向多家企业预订了313.5万吨从空气中移除CO2的额度,并承诺到2030年实现“负排放”,以及到2050年移除自1975年公司成立以来的所有历史碳排放。2023年,腾讯启动了“碳寻计划”,推动前沿CCUS技术向规模化应用迈进,这标志着中国科技企业在CCUS领域首次发起的资助计划,其资金规模达到亿元人民币级别。在政府投资方面,2023年8月,拜登政府通过美国能源部宣布投入12亿美元,用于支持两个商业规模DAC设施的开发,这成为世界上规模最大的工程CDR投资。

当前全球气候治理加速深化背景下,碳管理作为战略性技术面临多重挑战:我国在主动碳移除(DACCS/BECCS)等前沿技术研发处于中试向工业化示范过渡阶段,商业化成熟度不足;政策激励体系尚未建立,财政支持与市场机制协同性弱于欧美;基础设施网络存在CO₂运输管网覆盖率低、封存选址与排放源空间错配、长效监测体系待完善等结构性短板;技术体系涉及六大交叉领域,需强化跨学科协同与产业链整合。为此建议系统推进四维路径:①构建捕集-运输-封存-移除-核算全链条技术体系,重点突破难减排行业CCUS降本增效;②完善碳定价、专项资金与示范项目政策包,建立政府引导、市场主导的激励机制;③统筹规划CO₂管网与封存基地,推动油气基础设施低碳化改造。